¿Cuál es la herramienta imprescindible para un día de observación de la migración? ¿Qué no debe faltar en el equipo del ornitólogo bien pertrechado? Los muy cafeteros dirán “telescopio”. Los más disolutos contestarán “buen humor”. Pero los mejor informados señalarán “hamaca”. Porque el artilugio playero casa perfectamente con la esencia de la tarea que se tiene por delante.

- Atención semipermanente y relajada, confiada en el efecto manada porque, entre tantos, alguien verá y avisará.

- Incapacidad para controlar acontecimientos imprevisibles, es decir, por mucho esfuerzo que se aplique mirando, las aves no aparecerán franqueando el collado más que cuando a ellas les parezca oportuno.

- Convicción íntima de que los pronósticos presuntamente técnicos, basados en la meteorología y en el conocimiento del flujo migratorio, tienen la misma confiabilidad que un deseo bienintencionado.

Eso sí, la comodidad absoluta en el puesto de vigilancia requiere asistencia alimenticia regular y protección térmica adecuada; no en vano nos encontramos en un puerto pirenaico y no en los arenales de Benidorm, a pesar de la actitud sospechosamente vacacional de los observadores.

Pero ¿y las aves? Se acaba de dar a conocer el récord de distancia recorrida, sin escalas, en un viaje migratorio: los 13.560 km que separan Alaska de Tasmania, un vuelo de 11 días seguidos sin detenerse. No está mal para una aguja colipinta de apenas 600 g de peso. Sin duda hay algo épico y asombroso en la migración, por más que los científicos se empeñen en buscar claves fisiológicas, bioenergéticas y ecológicas que transformen la hazaña en dato. Por mi parte, ahora mismo prefiero pensar que los inquietos pinzones y las parsimoniosas cigüeñas negras que culminan el col de Lindus con la vista sobre la sierras de la Navarra media, sean los equivalentes alados de esos otros peregrinos que cruzan la colegiata de Roncesvalles, también guiados por promesas de tierras lejanas y un camino trazado por memoria de siglos.

Mientras, un quebrantahuesos adulto, la mítica águila-buitre de las montañas del Viejo Mundo, sobrevuela los cresteríos de Ibañeta. Él permanecerá aferrado a su territorio durante todo el invierno. Más aún, en lo más crudo de la estación se entregará a la reproducción, y mantendrá el calor del huevo en el nido a costa de aguantar durante semanas, inmóvil y estoico, las inclemencias desatadas. Es otro prodigio de resistencia. Y si no fuera porque desde la hamaca me cuesta percibirlo, diría que esboza una mueca de desdén respecto a los pinzones, cigüeñas, golondrinas, bisbitas, esmerejones y cormoranes, que optan por el escapismo.

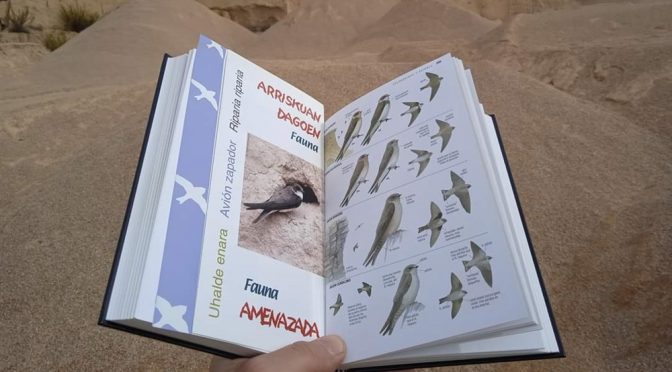

Texto y foto: José María Fernández García